酒蔵で落語会

4月29日、4年ぶりに酒蔵開きを開催しました。

その中の企画のひとつとして酒蔵落語会があります。

木造の雰囲気と和釜による音の反響が良いんだと、かれこれ11年もここで落語していただいています。

お客さまからはここは普段何をする場所なんですか?と聞かれます。

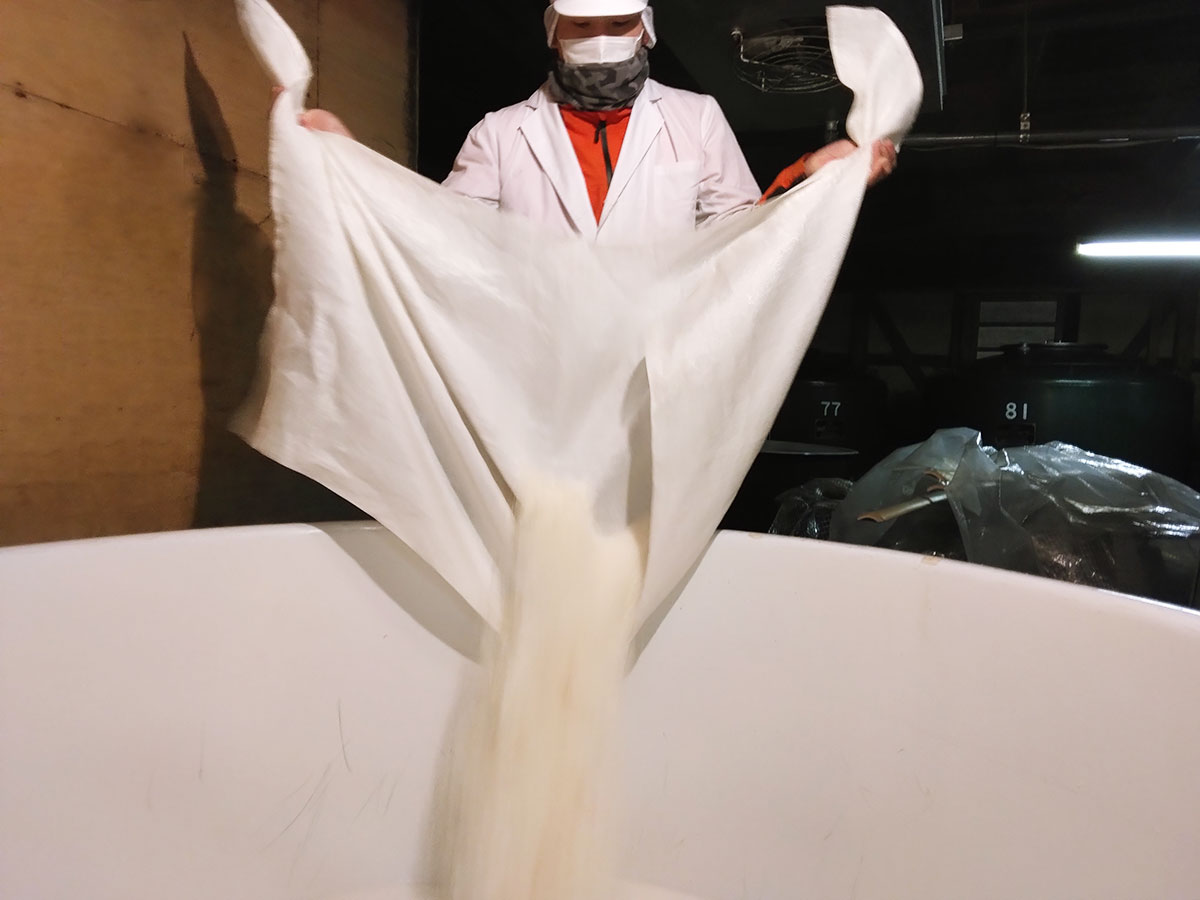

この場所は酒蔵の2階にあります。高座の後ろにあるのが和釜(1階に現役のものがある)で、この上に甑(こしき)を据えて蒸した米を仕込みの時まで冷ます場所ですと答えます。

1階で蒸した米をここに担いで上がって、半日近く冬の冷たい空気にさらします。その後1階の仕込みタンクまでまた担いで歩きます。吟醸酒などはそうやって仕込みます。