地伝酒の灰入れ

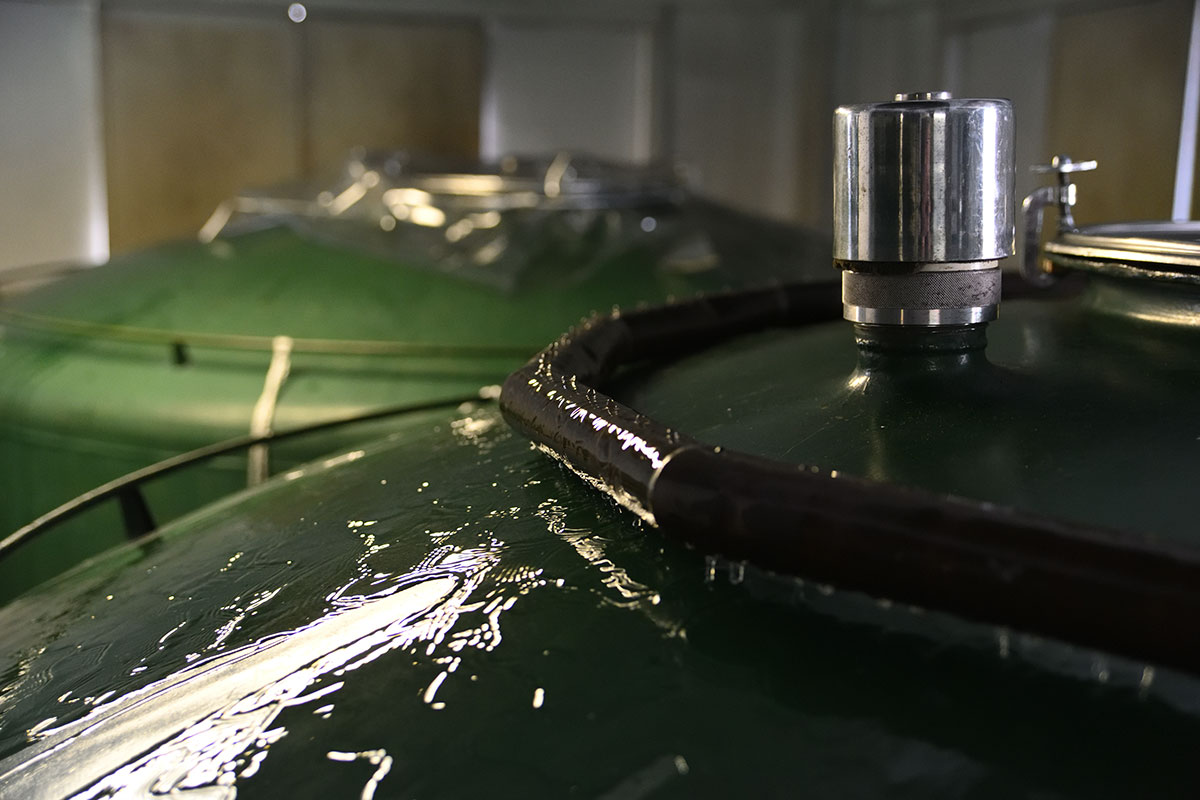

地伝酒を仕込んでから約4カ月、じっくり発酵させて、そろそろ搾るという時期になりました。

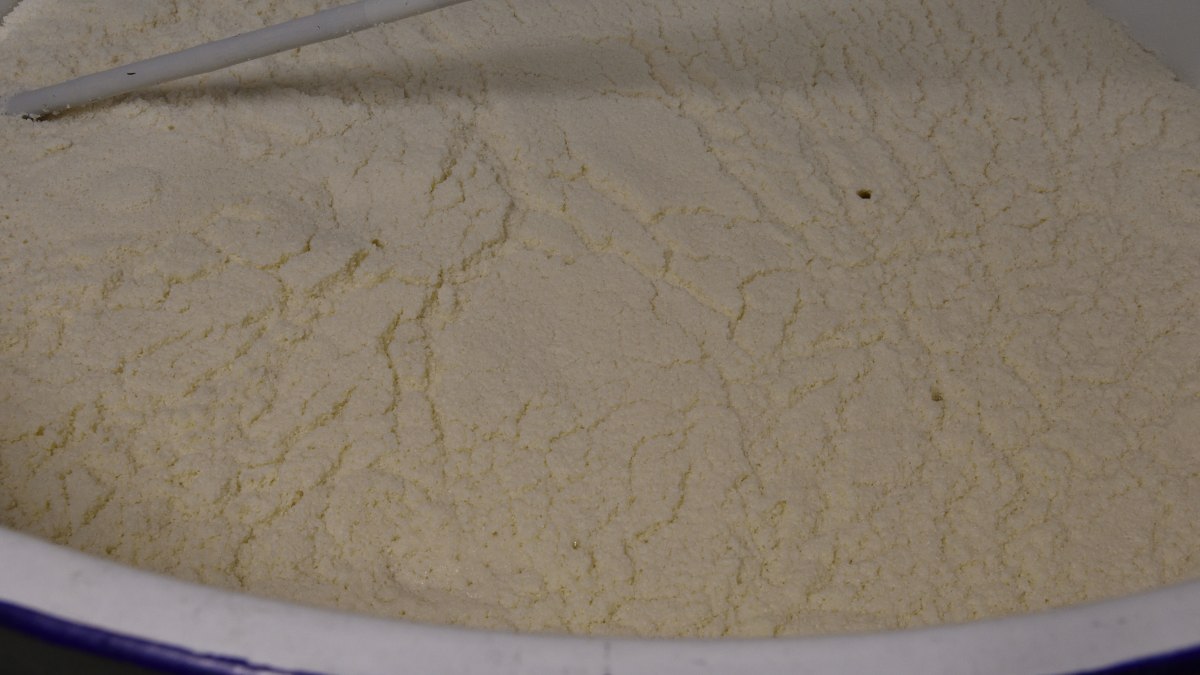

地伝酒造りの”キモ”が、搾る前にモロミに木灰を添加することです。

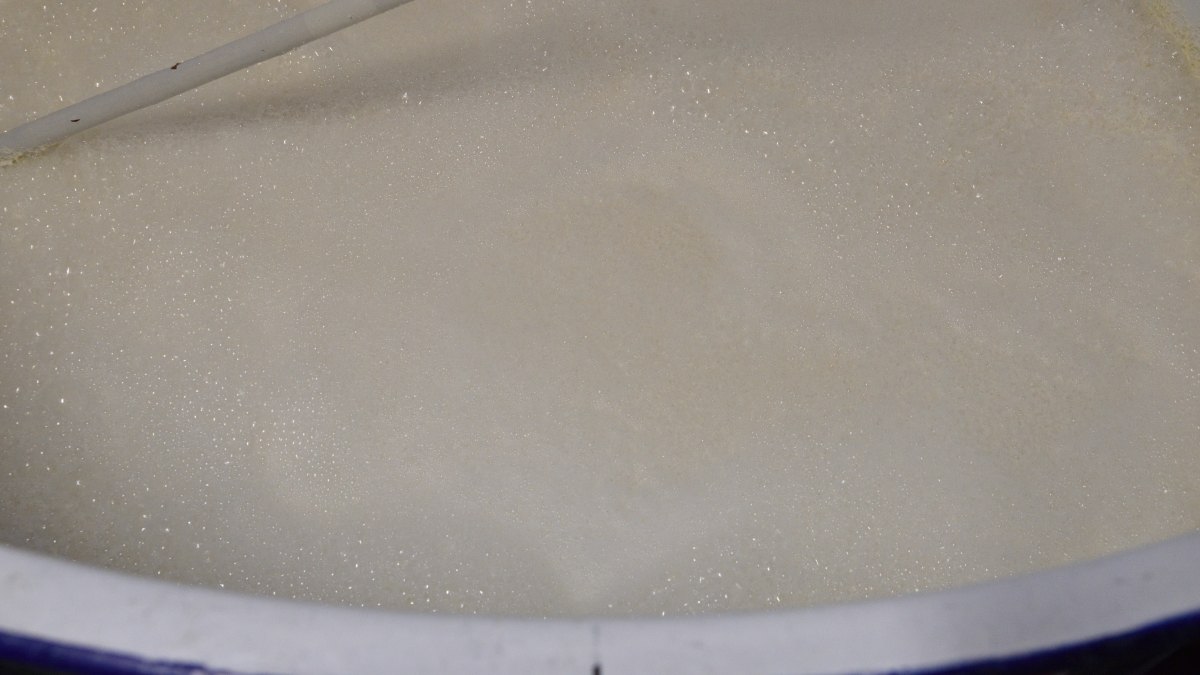

これにより酸性となっているモロミを中和し、弱アルカリ性にまで傾けることで保存性を高めるということです。このため地伝酒は「灰持酒」(あくもちざけ)と呼ばれる酒のひとつになります。これに対して、清酒は火入れ(加熱殺菌)によって保存性を高めるため、「火持酒」(ひもちざけ)と呼ばれていたようです。

※戦時中に製造が途絶えた地伝酒を平成2年に復活させた米田酒造の「出雲地伝酒」は、搾った後と出荷前の2回の火入れも行っています。

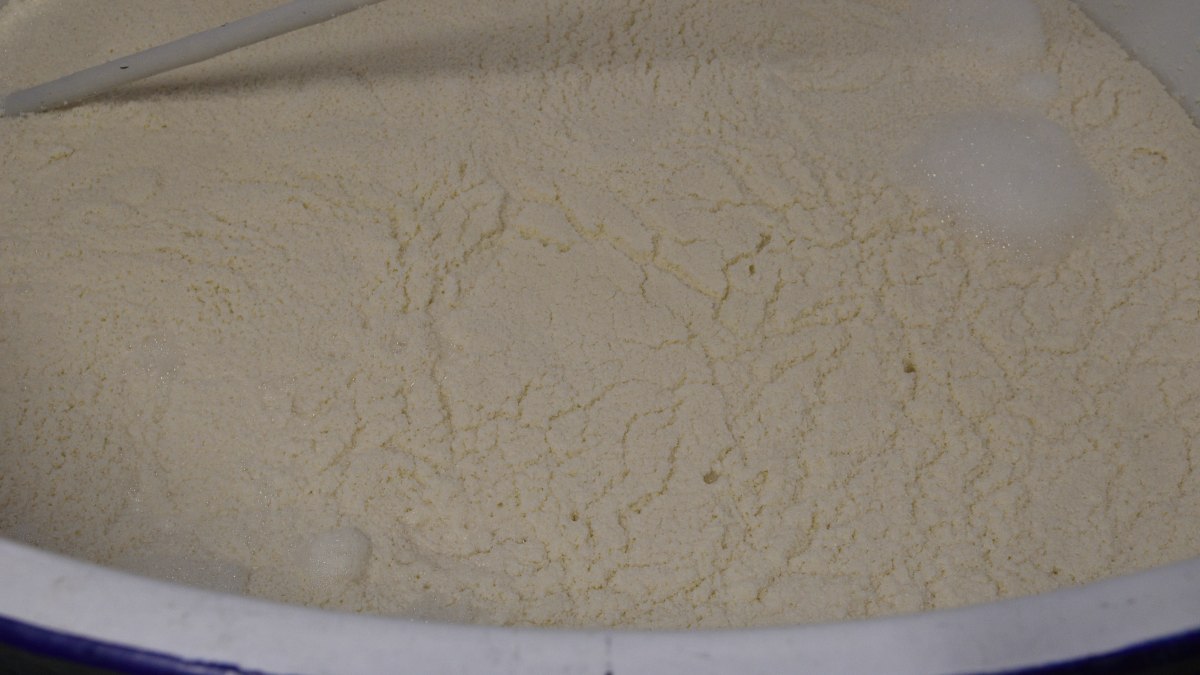

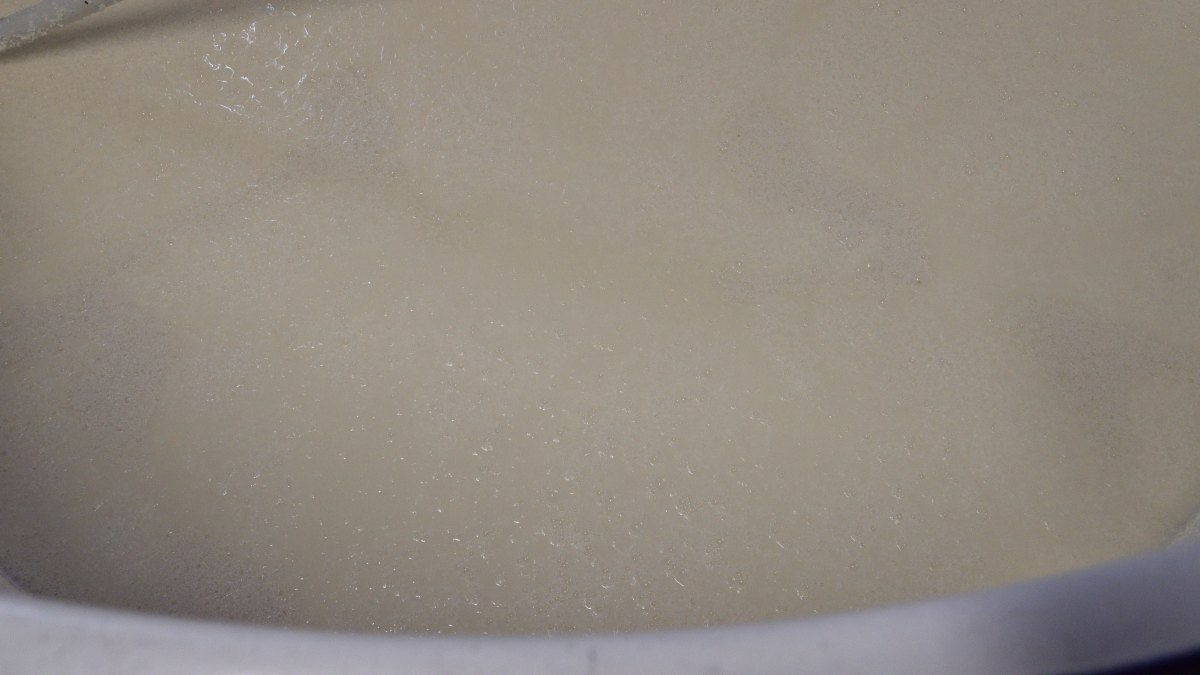

木杯が均質に混ざるように、モロミを少量ずつ汲み出してはそこに木灰を人力で混ぜていきます。

木灰を混ぜた少量のモロミをまた元の仕込みタンクに戻し攪拌したあと、そこからまた少量モロミを汲み出し木灰を混ぜていく、これを繰り返します。

この数日後、清酒と同じように搾ることになります。